目次

■メニューごとにグループ分けをしてそれぞれのルールを決めましょう

飲食店のHACCPではそれぞれのメニューを温度帯ごとに整理し、扱い方や火の通し方などをルール決めする事が求められます。やるべきことを例を入れながらお話します。

1.メニューをグループ分けする

- 【1グループ】

加熱しないもの:刺身、サラダ、大根おろし、ねぎなど - 【2グループ】

加熱後にすぐ提供するもの:ステーキ、ハンバーグ、唐揚げ、餃子、グラタン、麻婆豆腐

加熱後、温蔵で提供するものごはん、茶わん蒸し、コロッケ、煮物など - 【3グループ】

加熱後冷却し再加熱後提供するもの:カレー、ソース、たれなど(加熱後に冷却して提供するもの):ポテトサラダ、おひたし、あえ物

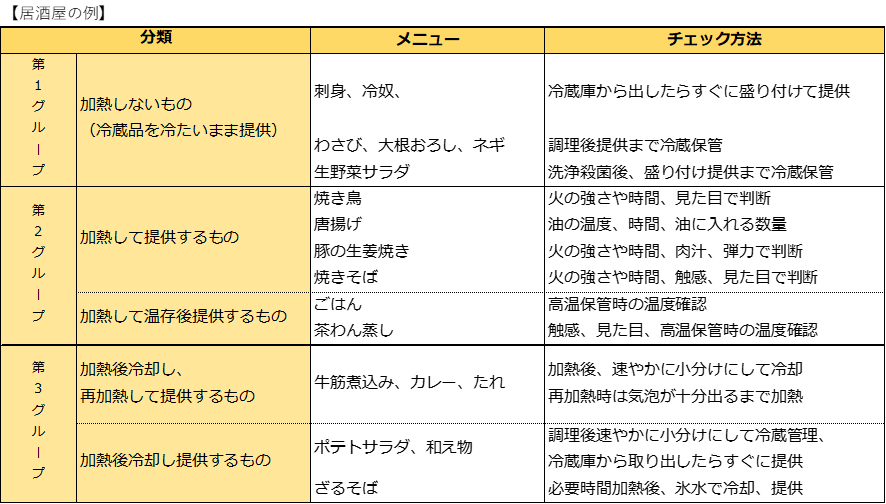

メニューのグループ分けができたら、それぞれのメニューの衛生管理のルール決めです。

温度管理が必要なメニュー(缶詰やインスタント麺)を除き「切る」「味付けする」といった調理が加わる食材は分類が必要です。

2.ルール決める【居酒屋の場合】

それぞれのメニューのルールを決めたら、決められたルールに従って管理できていたかを日々の実施記録に残します。

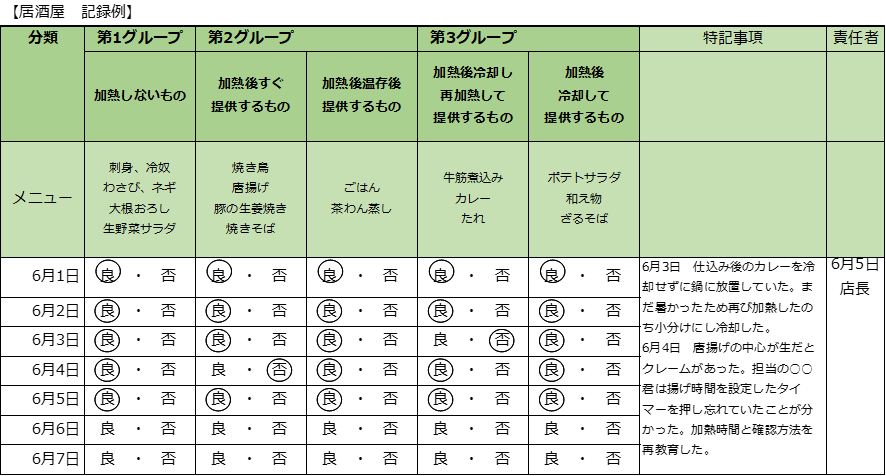

3.記録する【居酒屋の場合】

厚生労働省の出している手引書に沿って記入していくこともできますが、書式に決まったものはありません。面倒に感じるでしょうが、これらの作成したルールを毎日の営業で記録していくことが法律で決まっています。書面だけでなく、より簡単に日々の記録を残せるよう、アプリで更新していけるサービスもあります。

大事なことはルールの実行を毎日行い、その記録をいつでも提示できる状態にしておくことです。

■やらないとどうなる?

ほぼすべての飲食店が一般衛生管理やHACCPによる衛生管理のための「衛生管理計画書」を作成する必要があります。

・営業停止や罰金の可能性も…

各自治体によって変わりますが、保健所の監査や営業更新等で日々の記録を確認されることがあり営業許可の更新が出来なかったり、最悪営業停止や罰金の可能性があります。

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画の策定はいつ誰がみても分かる状態で記録の実施と管理が必要

「おいしい料理を提供したい」「お客様の笑顔がみたい」といった飲食店の気持ちがあっても、一旦食中毒事故を起こしてしまうと営業停止や場合によっては閉店を余儀なくされるような死活問題にもつながりかねません。飲食業界全体としても、ずさんな衛生管理により食中毒が発生することで「飲食店は汚い」「外食は体に悪そう」といったイメージが付いてしまうことは避けなくてはなりません。

これを機に今までの衛生管理を見直し、管理計画の実行を進めていきましょう。